インビザラインGOの費用の相場は?

2023年10月3日 (火)

こんにちは。玉川学園前のあらい歯科クリニックです。

歯列矯正を検討している方にとってインビザラインGOの費用は、重要なポイントです。

費用の相場を知ることで、予算計画を立てたり、矯正治療の選択肢を考えることができます。

では、インビザラインGOの費用の相場はどのくらいなのでしょうか?この記事では、あらい歯科クリニックがインビザラインGOの費用の相場やデンタルローンについて詳しく解説いたします。

【インビザラインGOの費用の相場とは】

インビザラインGOの費用の相場は、一般的に50万円から100万円程度とされています。ただし、これはあくまで目安であり、個々の症例によって異なることを念頭に置いてください。治療の複雑さや治療期間の長さ、必要な歯の動きなどが費用に影響を与えます。

費用は矯正治療の詳細なプランや患者さんのニーズによっても変動します。治療計画の立案や費用については、歯科医師との十分な相談が重要です。歯科医師は患者さんの状態を評価し、治療目標に合わせた最適なプランと費用を提案します。

また、費用を抑える方法や支払いオプションも考慮してみましょう。分割払いやローンの利用などのオプションが提供されている医院もあります。自分に合った費用プランを選ぶことで、負担を軽減することができます。

ただし、費用だけでなく、治療の効果や医師の経験なども考慮に入れることをおすすめします。矯正治療は個人に合わせたプランニングと専門的なケアが必要ですので、信頼できる歯科医院との十分な相談が大切です。

【費用に影響を与える要素とは】

インビザラインGOを検討している方にとって、矯正治療の費用は重要なポイントです。しかし、費用は患者さんの症例や治療の複雑さによって異なるため、具体的な費用を知るためにはいくつかの要素を考慮する必要があります。費用に影響を与える要素について詳しく解説します。

1症例の複雑さ:矯正治療の費用は、症例の複雑さによって変動します。歯列の歪みや噛み合わせの問題が軽度であれば、費用も比較的低く抑えられる傾向があります。しかし、重度な歯列不正や噛み合わせの問題がある場合は、治療の難度が上がり費用も増えることがあります。

2治療期間:治療の期間も費用に影響を与えます。通常、矯正治療の期間は数ヶ月から数年にわたりますが、治療期間が長いほど費用も相応に増える傾向があります。治療の継続的なケアや調整には時間と労力が必要ですので、その分費用もかかるとお考えください。

3歯科医師の経験と技術:治療を行う歯科医師の経験や技術も費用に影響を与えます。経験豊富で高い技術を持つ歯科医師は、より高度な矯正治療を提供できる場合がありますが、その分費用も高くなることがあります。安価な治療費を探すことも大切ですが、治療の品質や結果を考慮することも重要です。

以上が、費用に影響を与える要素の一部です。インビザラインGOの費用は、個々の症例によって異なるため、具体的な相場については歯科医師との相談が必要です。

【デンタルローンの概要とは】

デンタルローンは、歯科治療費を分割払いできるローンの一種です。歯の矯正やインプラント、審美歯科治療など、高額な治療費が必要な場合に利用されることが多いです。デンタルローンの利点は、一括での支払いが不要であることです。歯科治療は一度に高額な費用がかかる場合があり、それを一括で支払うことは負担となることがあります。デンタルローンを利用することで、分割払いによって負担を軽減することができます。

デンタルローンの申請は、歯科医院やローン提供会社を通じて行われます。申請時には、収入状況や信用情報などが審査され、利用できるローンの金額や分割数が決定されます。

デンタルローンを活用することで、歯科治療における費用負担を軽減することができます。分割払いによって負担を分散させることで、歯の健康や美しさに向き合うことができます。しかし、利子や手数料なども考慮しなければならないため、自身の経済状況や返済能力をしっかりと把握し、慎重に判断することが重要です。

デンタルローンは、負担を軽減しながら、歯科治療に専念するための魅力的なオプションです。インビザラインGO

を検討している方にとっても、費用面での負担を軽くするための一つの手段となるでしょう。自身のニーズや予算に合わせて、最適なローンプランを選びましょう。

【デンタルローンのメリット】

1費用の分割払い:

デンタルローンを利用することで、高額な歯科治療費を一括で支払う必要がありません。治療費を分割払いすることで、経済的な負担を軽減することができます。

2手続きの簡単さ:

デンタルローンの手続きは通常、歯科医院やローン提供会社がサポートしてくれます。必要な書類の提出や審査などの手続きがスムーズに進みます。

3低い利率の利用:

デンタルローンは、歯科治療に特化したローンであり、通常の消費者ローンよりも低い利率で提供されることがあります。これにより、返済時の利息負担を軽減することができます。

4返済プランの柔軟性:

デンタルローンでは、返済プランを自身の経済状況に合わせて調整することが可能です。返済期間や月々の返済額を相談しながら設定し、自分にとって負担のないプランを作成することができます。

【デンタルローンの申請の流れ】

1.歯科医院での相談:

デンタルローンを利用するためには、まずは歯科医院で相談をしましょう。あらい歯科クリニックでは、ローン提供会社と提携しており、手続きの案内や必要書類の提出方法をご紹介します。

2.必要書類の提出: デンタルローンの申請には、身分証明書や収入証明書、住所証明書などの書類が必要となります。必要な書類を準備しましょう。

3.審査の実施:

提出された書類をもとに、ローン提供会社で審査が行われます。審査では、収入状況や信用情報などが確認されます。審査結果によって、利用できるローンの金額や返済条件が決定されます。

- 承認と契約:

審査が承認された場合、ローン提供会社との契約手続きが行われます。契約内容や返済プランについて詳しく確認し、必要な手続きを進めましょう。

デンタルローンはとても魅了的なシステムですが、利用する際には、以下の点にもご注意してください。

・返済計画の立案

自分の経済状況に合わせて、返済計画をしっかりと立てることが重要です。返済期間や月々の返済額を適切に設定し、負担のないプランを作成しましょう。

・利率や手数料の確認

ローン提供会社によって利率や手数料が異なる場合がありますので、比較検討を行いましょう。利息や手数料が少ないローンプランを選ぶことで、負担を軽減することができます。

現在、あらい歯科クリニックではインビザラインGOをご検討される方に向けた、無料カウンセリングを行っています。

本記事では、あらい歯科クリニックがインビザラインGOの費用の相場やデンタルローンについて詳しく解説いたしました。

執筆監修

医療法人社団あらい歯科クリニック

歯科医師 院長

新井容太

カテゴリー: インビザライン

親知らずを抜くリスクと抜かないリスクについて

2023年6月7日 (水)

こんにちは。玉川学園前のあらい歯科クリニックです。

今回は、親しらずの抜歯時の痛みについて、ご説明をします。

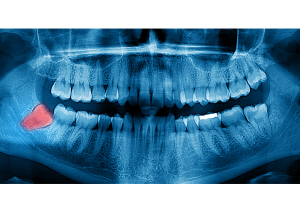

親知らずは、成人になると口腔内に生える最後の歯であり、その位置や状態によっては、虫歯や歯周病、歯冠周囲炎などの原因になることがあります。

一方で、正常に生えて機能している場合や、将来的に利用する可能性がある場合は、抜歯せずに残しておいたほうが良いこともあります。親知らずを抜くリスクと抜かないリスクを十分に比較して、歯科医師と相談して判断することが重要です。

親知らずを抜かないリスクには、以下のようなものがあります。

- 虫歯や歯周病のリスク: 親知らずは奥に位置し、適切なブラッシングやケアが難しいため、虫歯や歯周病になりやすくなります。これらの病気が進行すると、痛みや腫れ、感染などの問題が発生することがあります。

- 歯冠周囲炎: 親知らずが部分的にしか生えてこないことがあり、その結果、歯と歯肉の間に食べ物が詰まりやすくなり、歯冠周囲炎が起こりやすくなります。歯冠周囲炎は、痛みや腫れ、感染を引き起こすことがあります。

- 歯の移動や歯列不正: 親知らずが生えることで、隣接する歯に圧力がかかり、歯の移動や歯列不正を引き起こすことがあります。これにより、噛み合わせの問題や、見た目に悪影響が出ることがあります。

親知らずを抜くリスクには、以下のようなものがあります。

- 抜歯後の痛みや腫れ: 抜歯後には、痛みや腫れが発生することが一般的です。これらの症状は通常、数日から2週間程度で緩和されますが、個人差があります。

- 出血や内出血: 抜歯後、出血が続くことがあります。また、内出血により、頬に青あざができることがありますが、通常は1~2週間で消えます。

- 感染: 抜歯後、まれに手術部位が感染することがあります。感染が起こると、痛みや腫れ、膿の排出などの症状が現れます。

- 感覚障害: 下顎の親知らずを抜歯する際、下歯槽神経が近くにあるため、感覚障害が生じることがあります。多くの場合、一時的な症状で徐々に改善しますが、稀に長期間続くことがあります。

- ドライソケット: 抜歯後、血の塊(血餅)ができずに、ソケット(抜歯した穴)が露出した状態になることがあります。これをドライソケットと呼びます。ドライソケットは、痛みや感染のリスクが高く、通常の抜歯後よりも治癒が遅くなることがあります。

- 上顎洞への影響: 上顎の親知らずを抜歯する際には、上顎洞に近い場所で手術が行われるため、まれに上顎洞への影響が生じることがあります。これにより、鼻血や上顎洞炎などの症状が現れることがあります。

親知らずを抜くかどうかを判断する際には、歯科医師と相談しながら、抜歯のリスクと抜かないリスクを十分に比較検討することが重要です。親知らずが正常に生えていて、病気のリスクが低い場合や、将来的に利用する可能性がある場合は、抜歯を避けて観察やメンテナンスを続けることが望ましいでしょう。一方で、親知らずが虫歯や歯周病の原因となっている場合や、他の歯への悪影響が懸念される場合は、抜歯を検討することが適切です。

歯科医師は、患者の口腔内の状況や健康状態、年齢、一般的な健康リスクなどを考慮して、最適な治療プランを提案します。患者自身も、歯科医師とのコミュニケーションを大切にし、自分の症状や懸念事項を適切に伝えることが大切です。また、抜歯後のケアや痛みの軽減、合併症の予防などについても、歯科医師からの指導をしっかりと守ることが重要です。

結論として、親知らずを抜くかどうかは、患者の個々の状況やリスク要因によって異なります。歯科医師との相談を通じて、抜歯のリスクと抜かないリスクを十分に比較検討し、最善の選択を行うことが大切です。親知らずの問題を早期に対処することで、口腔内の健康を維持し、長期的なトラブルを防ぐことができます。

【執筆監修】

医療法人社団あらい歯科クリニック

歯科医師 院長 新井容太

カテゴリー: 未分類

親知らず抜歯時の痛みについて

2023年5月9日 (火)

こんにちは。玉川学園前のあらい歯科クリニックです。

今回は、親しらずの抜歯時の痛みについて、ご説明をします。

親知らずはなぜ抜歯をしなければいけないの?

親知らず、または智歯とも呼ばれる第三大臼歯は、進化の過程で人間の顎が小さくなったため、適切な位置に生えるスペースがなくなり、抜歯が必要となることが多くなりました。親知らずが正しく生えないことで、歯並びや虫歯、歯周病のリスクが高まるため、抜歯が推奨されることが多いのです。

親知らずの抜歯時の麻酔について

親知らずの抜歯は痛みを伴うことがありますが、局所麻酔によって痛みはほとんど感じられなくなります。ただし、歯を分割する際の圧迫感や音などによる恐怖感は残ることがあります。そのため、歯科医師が処置の内容を説明し、患者が何をされているのか理解することが重要です。

抜歯後の痛みについて

抜歯後の痛みは通常、2~3日間続くことが多く、場合によっては2週間程度続くこともあります。そのため、抜歯後には鎮痛剤が処方されることが一般的です。痛みのピークは麻酔が切れた直後から翌日にかけてとされていますので、痛みが強くなった際には無理をせずに処方された薬を服用しましょう。

また、抜歯後の感染を防ぐために抗生物質も処方されることがほとんどで、用法・用量を守って服用することが重要です。

もし1~2週間以上痛みが続く場合は、歯科医師に相談しましょう(痛みの感じ方には個人差があります)。親知らず抜歯後にドライソケットという状態が起こることがあり、これが痛みの原因となることがあるためです。また、抜歯後には適切なケアが必要で、うがいのし過ぎや飲酒、喫煙、激しい運動などは避けることが大切です。これらの行為は傷口の治癒を妨げることがあり、感染のリスクを高める可能性があります。

適切なケアには、以下のことが含まれます。

傷口を清潔に保つ

抜歯後は、口内を清潔に保つことが重要です。抜歯をした部分に食べカスが残った場合は優しくうがいをすることがお勧めされますが、うがいのし過ぎや力を入れすぎることは避けてください。

痛みを緩和する

抜歯後の痛みは通常、鎮痛剤で緩和できます。ただし、医師の指示に従って用量を守り、過剰摂取を避けてください。

氷で冷やす

抜歯後、腫れや痛みを和らげるために、氷を使って傷口周辺を冷やすことが効果的です。ただし、直接皮膚に氷を当てず、タオルなどでくるんで使用してください。

食事に気をつける

抜歯後の初日は、柔らかい食事を摂ることがお勧めです。また、熱い飲み物や吸い物、酸味の強い食品、種や粒がついた食べ物も避けてください。

休養を取る

抜歯後は十分な休息が必要です。激しい運動や重いものを持ち上げることは避け、数日間は安静に過ごしてください。

飲酒と喫煙を避ける

飲酒や喫煙は、抜歯後の治癒を遅らせることがあります。抜歯後の1週間程度は、飲酒や喫煙を控えることが望ましいです。親知らずの抜歯後の痛みを最小限に抑えるためには、歯科医師からの指示に従って適切なアフターケアを心がけることが大切です。

執筆監修

医療法人社団あらい歯科クリニック

歯科医師 院長

新井容太

カテゴリー: 親知らずについて

親知らずを抜歯するべきかどうか

2023年4月26日 (水)

こんにちは。玉川学園前・町田のあらい歯科クリニックです。

今回は、親しらずの抜歯をするべきかどうかついて、ご説明をします。

親知らずが生えてくるときに痛みを伴うことがよくありますが、それを抜歯するべきかどうかは悩ましい問題です。抜歯の痛みを避けたいと思うのは自然なことですが、親知らずを抜歯すべきか残すべきかは、それぞれの状況によって異なります。

まず、親知らずは通常、上下左右に1本ずつ、合計4本ある第三大臼歯です。親知らずの生え方には3つのタイプがあります。まっすぐ生えているタイプは理想的で、他の歯と同様に機能し、問題がほとんどありません。一部だけ見えている・斜めに生えているタイプは、歯垢や汚れがたまりやすく、虫歯や歯周病の原因となることがあります。完全に埋まっているタイプは歯周病の心配が少ないですが、水平に埋まっている(水平埋伏智歯)場合、手前の歯を押すことで歯並びが悪くなったり、痛みの原因になることがあります。

親知らずを抜歯すべきケース

・親知らず自体がむし歯になっている場合

・親知らずの一部だけが見えていて汚れが溜まりやすく、炎症を起こしやすい場合

・親知らずと手前の歯の間に食べ物が詰まりやすく、むし歯の原因になってしまう場合

・歯科矯正治療を受ける予定がある場合

などが挙げられます。

これらのケースでは、親知らずを抜歯することで、口内の健康が改善されることが期待できます。

親知らずを残しても良いケース

・親知らずが正常に生えている場合

・親知らずが完全に埋まっている場合(水平埋伏を除く)

です。これらのケースでは、抜歯する必要がなく、親知らずを放置しておいても問題ありません。また、親知らずを保存し、他の臼歯が失われたときに移植する治療法も存在しています。

親知らずを抜歯するかどうかは、生え方や口内環境などを総合的に判断することが重要です。歯科医と相談して、痛みや腫れがある場合や、将来トラブルの可能性がある場合は、抜歯を検討することが適切です。また、抜歯のタイミングも重要であり、早期に抜歯することで、治療が容易になり、合併症のリスクも低減されます。

抜歯後のアフターケアも重要です。適切なケアを行うことで、回復が早まり、感染や炎症を防ぐことができます。抜歯後は、歯科医の指示に従って、冷却パックを使用したり、抗生物質や鎮痛剤を服用することが一般的です。また、しばらくの間は、過度な運動や熱い飲み物を避け、柔らかく食べやすい食事を摂取することが推奨されます。

親知らずを抜歯するかどうかの最終決定は、患者様自身の判断と歯科医の意見を総合的に考慮し、最善の選択を行ってください。親知らずが生えている状況や、抜歯の必要性、リスク、アフターケアについて十分に理解し、適切な判断を下すことが大切です。

親知らずの抜歯時期について

親知らずの抜歯時期は、患者さんの年齢や親知らずの状態によって異なります。一般的には、若い方が抜歯を行うと回復が早く、合併症のリスクも低くなると言われています。特に20代前半から中盤が最適とされることが多いです。ただし、痛みや腫れがなく、親知らずが正常に機能している場合は、抜歯を急ぐ必要はありません。

抜歯を検討する際のポイント

親知らずを抜歯するかどうかを検討する際には、以下のポイントを確認しましょう。

1. 痛みや腫れが続いているか

2. 虫歯や歯周病が発生しているか

3. 正常な噛み合わせができているか

4. 口内衛生状態が良好か

5. 矯正治療を受ける予定があるか

6. これらの点を考慮して、歯科医と相談しながら適切な判断を下しましょう。

親知らずの抜歯後のケア

親知らずの抜歯後は、適切なケアが重要です。以下の点に注意して、アフターケアを行いましょう。

1. 抜歯直後は、口をゆすがず、ガーゼによる圧迫止血を歯科医師の指示通りに行う

2. 痛みや腫れがある場合は、医師から処方された薬を服用する。

3. 数日間は柔らかい食事を摂り、患部を刺激しないようにする。

4. 口内衛生を維持し、歯磨きは慎重に行う。

最後に

親知らずを抜歯するかどうかは、患者さんの状況や親知らずの生え方、口内環境などを総合的に判断することが重要です。歯科医と相談し、抜歯が適切かどうかを慎重に検討しましょう。抜歯が必要な場合は、適切な時期に行うことで、リスクを減らすことができます。また、抜歯後のアフターケアも重要であり、適切なケアを行うことで回復を促進し、合併症を防ぐことができます。最終的には、患者さん自身の判断と歯科医の意見を総合的に考慮し、最善の選択を行ってください。

執筆監修

医療法人社団あらい歯科クリニック

歯科医師 院長

新井容太

カテゴリー: 未分類

歯周病ケア用品のご紹介② 歯ブラシ編

2023年4月22日 (土)

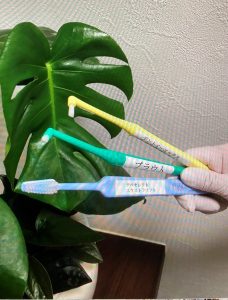

続いて、上からおすすめの歯ブラシです。

・Dent.Ex Onetuft systema – ワンタクトブラシ ¥330(税込)

毛束がひとつのヘッドの小さなブラシです。普通の歯ブラシとは違い、ピンポイントで毛先を当てることができます。歯肉と歯のきわを

みがくのにオススメです♬

・プラウト – ワンタクトブラシ ¥300(税込)

歯肉の弱い方、ハミガキが苦手な方、歯肉と歯のきわをみがくのにオススメです。口の形に合わせた角度のあるハンドルで奥歯までスムーズに届き、かゆい所に手が届く気持ちよさです。また毛束の量が多いので一度にとれる汚れの量も多いです。当院では2つのかたさを用意しています。

・テぺ エクストラソフト ¥280(税込)

ヘッドが大きく、毛量が多いのでハミガキが苦手な方にオススメです。一般的なハブラシに比べ、ヘッドが大きいのが特徴です。見た目よりもみがきやすく、みがいた後のスッキリ感が心地よいです!サイズが2種類、かたさも2種類用意しております。

種類やサイズなど、患者様に合ったものを担当衛生士よりご案内させていただきますので、

お気軽にお声掛けください♬

カテゴリー: 豆知識